Les data centers, ou centres de données, représentent un maillon central de nos sociétés hyper-connectées. Ils hébergent une masse considérable de données, assurant la continuité des applications, réseaux informatiques et services numériques qui rythment le quotidien. Toutefois, au fil des années, leur empreinte sur l’environnement s’est sérieusement invitée dans le débat public. Des questions se posent : comment concilier innovation technologique et respect des limites écologiques ? Il est temps de mieux comprendre leur fonctionnement, leurs défis et les opportunités d’une gestion responsable.

En se penchant sur la construction de centre de données et leur exploitation, une interrogation s’impose rapidement : comment réduire ces impacts tout en garantissant la disponibilité des services numériques attendus par les entreprises et les particuliers ? C’est un chantier bien réel, où chaque détail compte, de la conception de l’architecture au choix du système de refroidissement, sans oublier la provenance de l’électricité alimentant l’ensemble.

Qu’est-ce qu’un data center et pourquoi son impact écologique est préoccupant ?

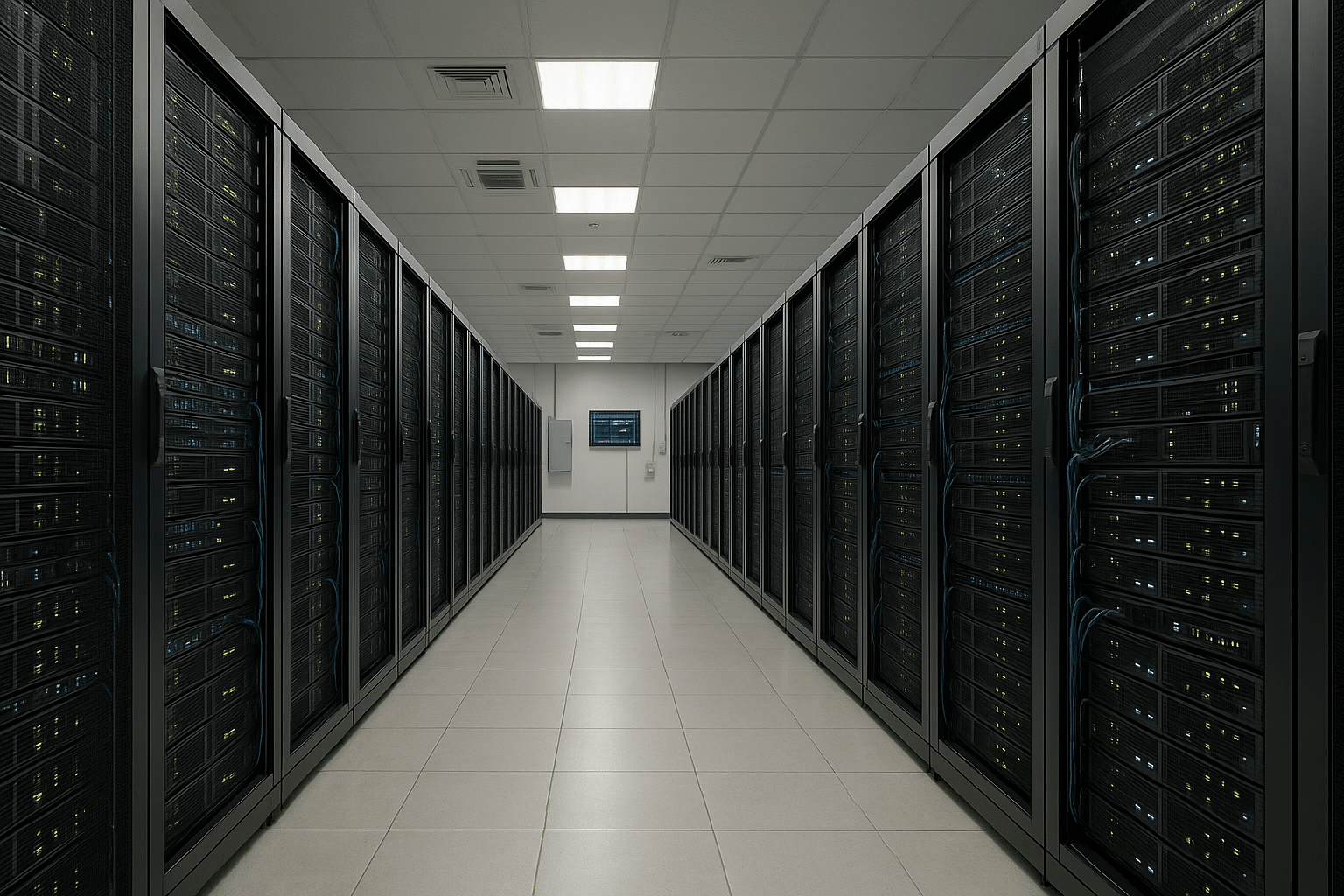

Un data center peut se visualiser comme un immense entrepôt, truffé de serveurs en activité permanente, où circulent sans cesse des flux de données sensibles, logistiques, bancaires ou de simples messages quotidiens. Pour mieux saisir l’étendue de ces structures, il suffit d’imaginer que chaque action numérique – une recherche sur Internet, une vidéo partagée, une sauvegarde automatique dans le cloud – mobilise un fragment de ces installations. En toile de fond, il existe des kilomètres de câbles, de puissants groupes électrogènes et des dispositifs de sécurité sophistiqués.

L’équation est simple : plus la demande en services numériques explose, plus les besoins en puissance de calcul, en espaces de stockage et donc en électricité s’envolent aussi. Les conséquences sur l’environnement sont multiples : surconsommation d’énergie, production de chaleur en excès, émissions de CO2, érosion de la biodiversité en raison des surfaces bâties et parfois, pressions hydriques locales. Il n’est donc pas étonnant que la question environnementale occupe une place centrale dans la réflexion actuelle sur ces immeubles modernes.

Le défi énergétique des data centers : une solution durable est-elle envisageable ?

Face à ce dilemme, les gestionnaires d’infrastructures IT doivent composer avec des arbitrages parfois serrés. Chaque serveur fonctionne jour et nuit, ce qui exige des alimentations ininterrompues, une gestion thermique pointilleuse et des dispositifs anti-incendie à la pointe. Au passage, près de 40 % de la facture énergétique d’un centre de données traditionnel provient seulement du refroidissement des équipements. Une donnée qui force à l’action !

Alors, faire autrement ? La piste des énergies renouvelables séduit de plus en plus, tout comme l’optimisation interne. Concrètement, des acteurs adoptent la virtualisation des serveurs – ces logiciels capables de faire tourner plusieurs machines virtuelles sur le même équipement physique – ce qui diminue besoin matériel et consommation. Une astuce simple mais parfois oubliée : programmer les périodes de maintenance durant les heures creuses pour alléger la demande globale sur le réseau. Certaines entreprises n’ont pas hésité à revoir leur parc informatique : suppression des équipements obsolètes, rationalisation des ressources, et même la mutualisation de certaines infrastructures entre collectivités. Dommage que ces mesures ne soient pas toujours la norme, l’expérience montre pourtant qu’elles font une grande différence sur le long terme.

Comment concevoir un data center écoresponsable ?

Avoir des ambitions environnementales claires dès le début, c’est là que tout commence. Le choix du terrain s’impose assez rapidement comme un facteur de réussite, même si le contexte local reste déterminant. Opter pour des zones à climat tempéré – la Scandinavie, l’Irlande ou certaines vallées alpines – facilite la gestion thermique sans efforts artificiels, limitant ainsi les dispositifs énergivores. Ce n’est évidemment pas toujours possible, notamment en zone urbaine, mais chaque paramètre compte.

Puis viennent les matériaux : privilégier les isolants recyclés, la récupération de matériaux existants, le bois issu de forêts gérées de manière responsable ou des bétons à faible empreinte carbone. Ce sont des gestes concrets, souvent oubliés lors des arbitrages budgétaires, qui permettent une gestion plus saine du projet sur toute sa durée. Un autre point souvent négligé : la modularité des installations. En anticipant les besoins futurs, il est possible d’agrandir ou de limiter les espaces climatisés selon l’évolution du trafic sans sacrifier la gestion rationnelle des équipements.

Technologies et bonnes pratiques pour des data centers plus verts

Systèmes de refroidissement plus sobres

Dans le domaine des systèmes thermiques, l’heure n’est plus au gaspillage. Plusieurs ingénieurs et architectes optent désormais pour des techniques qui s’inspirent de la nature, ou exploitent le potentiel de l’environnement local. On rencontre par exemple l’immersion des serveurs dans des liquides caloporteurs spécialement étudiés pour dissiper la chaleur sans effet nocif sur l’électronique. L’air extérieur, lorsqu’il est frais, devient une ressource précieuse : en ajustant la circulation de l’air, on évite de solliciter constamment des groupes froids ou des pompes à chaleur énergivores.

L’intégration progressive des énergies renouvelables

Il arrive que certains data centers s’appuient pour partie ou totalement sur le solaire ou l’éolien pour s’alimenter, surtout quand l’environnement le permet. Si l’approvisionnement constant reste tout de même un défi, la production d’électricité verte couplée à des systèmes de stockage par batteries (ou même par hydrogène) limite les fluctuations. Quelques projets pilotes, notamment en Bretagne et en région parisienne, tentent la création de micro-réseaux intelligents, où la consommation se règle automatiquement selon la disponibilité de l’énergie renouvelable sur le site.

Recyclage de chaleur et valorisation locale

Voici une piste largement plébiscitée par les collectivités locales ces dernières années : récupérer les calories dégagées par les serveurs pour chauffer un immeuble proche, une piscine, voire desservir un quartier entier en eau chaude sanitaire. Ce principe, simple sur le papier mais technique dans la réalisation, se développe vite. À Paris, certaines piscines municipales profitent déjà de l’énergie résiduelle de data centers voisins, évitant d’importantes consommations supplémentaires. Si ce type d’initiative vous semble anecdotique, il faut savoir que la réutilisation de cette chaleur favorise aussi la rentabilité globale de l’installation tout en réduisant la dépendance aux énergies fossiles locales.

Limiter les erreurs : un pas vers l’écoresponsabilité

Chaque détail a son importance. Trop souvent, des problèmes surgissent faute d’anticipation ou de retour d’expérience. Parmi les maladresses fréquentes, un dimensionnement inadapté du système de refroidissement, un manque de formation des personnels ou simplement l’absence de suivi des consommations en temps réel. Ce sont des oublis qui semblent mineurs, mais le coût s’alourdit très vite. On retrouve parfois des factures qui explosent en raison d’un système inefficace ou de serveurs laissés tournants à vide par négligence, voire par oubli dans la complexité technique des installations. À l’inverse, l’intégration d’outils de monitoring et d’audits réguliers simplifie la détection d’anomalies, permettant des ajustements rapides et une économie concrète d’électricité.

Exemples inspirants de projets durables en France et à l’étranger

Plusieurs réalisations montrent la voie, que ce soit par leur originalité ou par la maîtrise technique de leurs concepteurs. En France, le projet “Green Data” à Chartres illustre la capacité d’un site à conjuguer production d’énergie renouvelable et réduction drastique de ses émissions de CO2. Les data centers situés dans le grand nord (Finlande, Islande, Norvège) profitent presque naturellement des faibles températures ambiantes, ce qui limite d’autant le besoin en solutions énergétiques pour la régulation thermique.

D’autres projets se démarquent par leur impact positif sur la communauté locale. Au Canada, certains centres sont construits à proximité de fermes hydroélectriques pour bénéficier d’une alimentation en énergie à faible impact. En Asie, à Singapour, des réflexions visent à réduire drastiquement l’empreinte spatiale en développant des data centers verticaux, insérés dans la trame urbaine pour limiter les déplacements d’énergie et mutualiser les ressources existantes.

Dans tous les cas, ces expériences récentes montrent qu’il n’existe aucune solution universelle. Chaque projet est façonné par son contexte, son environnement, et les contraintes techniques ou réglementaires propres à la région. Mais un point commun ressort : la nécessité d’un dialogue étroit avec toutes les parties prenantes, du chef de projet aux équipes de maintenance en passant par les décideurs publics ou fournisseurs d’électricité verte.

Avantages pour les entreprises utilisant des data centers plus respectueux de l’environnement

Investir dans une infrastructure réfléchie selon des critères écologiques n’entraîne pas seulement un bénéfice pour la planète. On observe également une réduction nette des coûts liés à l’énergie, moins de risques de pannes grâce à la sobriété architecturale, et une image renforcée auprès partenaires et clients soucieux d’une démarche responsable. Certaines petites et moyennes entreprises ayant migré vers des data centers plus sobres ont témoigné d’économies dépassant parfois 35 à 40 % sur leurs factures d’électricité après un an, tout en simplifiant leurs procédures de gestion informatique. Mais il y a aussi l’aspect non monétaire : l’engagement sociétal, l’attractivité pour les talents soucieux de l’éthique ou tout simplement la capacité d’anticiper les futures obligations réglementaires, dans un contexte où la pression pour la transition écologique ne fait que grandir.

Autre avantage rarement mis en avant : la contribution indirecte au développement local. Quand la chaleur résiduelle d’un centre de données bénéficie à une école, un centre sportif ou même à un hôpital, le lien qui se crée entre le numérique et la société réelle devient tangible. Ce rôle de “boussole” pour les générations à venir prend tout son sens lorsque l’innovation technologique répond enfin à l’attente collective d’une ville ou d’une région.

Perspectives : data center vert, une promesse réaliste pour le futur ?

Rien n’est écrit d’avance. Malgré de nombreux progrès, le défi qui consiste à réconcilier la demande numérique mondiale et le respect des équilibres écologiques reste entier. Cependant, les briques existent déjà : valorisation de la chaleur fatale, boucles locales d’énergie renouvelable ou encore gestion intelligente des ressources. Ce n’est, finalement, que la volonté collective – entreprises, collectivités, citoyens – qui pourra accélérer les transitions. Ce point de bascule est déjà visible en France, où plusieurs études et projets pilotes évaluent le potentiel des énergies alternatives et de la réutilisation systématique pour faire face à l’augmentation de la demande.

Pour éviter de tomber dans le piège d’une innovation déconnectée du terrain, il est indispensable de capitaliser sur les retours d’expérience et de partager les écueils rencontrés. Trop souvent, une mauvaise anticipation ou une sous-estimation des besoins réels entraîne surcoûts et inefficacité. Les projets qui réussissent sont ceux où la communication, interne comme externe, s’appuie sur du concret : relevés précis, audits indépendants, formations continues et acceptation d’une démarche d’amélioration permanente.

A lire : Comment la blockchain peut transformer le marché de l’énergie en France

Réduire l’empreinte écologique des data centers n’est plus une option parmi d’autres. C’est une phase nécessaire pour assurer la poursuite de la transition numérique et répondre aux nouveaux enjeux environnementaux. Cela suppose une collaboration active de tous les acteurs concernés : ingénieurs, promoteurs, responsables IT, élus locaux et même citoyens. Même si le chemin paraît long, les preuves s’accumulent : des solutions existent déjà, d’autres émergent chaque trimestre, portées par la volonté de bâtir un numérique qui n’oublie ni la planète, ni ceux qui l’habitent. L’innovation, la recherche de sobriété et l’intelligence collective feront la différence, à condition que chaque nouveau projet soit pensé pour s’intégrer durablement, et pas seulement pour répondre à des critères de court terme.

Sources :

- lemonde.fr

- france24.com

- frenchweb.fr

- numerama.com