Présente en France depuis des années, la méthanisation ne se limite plus aux installations industrielles ou agricoles. Aujourd’hui, grâce aux micro-méthaniseurs et digesteurs individuels, n’importe quelle famille peut produire son propre biogaz. Mais comment ces systèmes fonctionnent-ils ? Quels en sont les avantages et les défis ? Et que dit la réglementation actuelle ? Greenwatt fait le point pour vous.

Qu’est-ce que la méthanisation ?

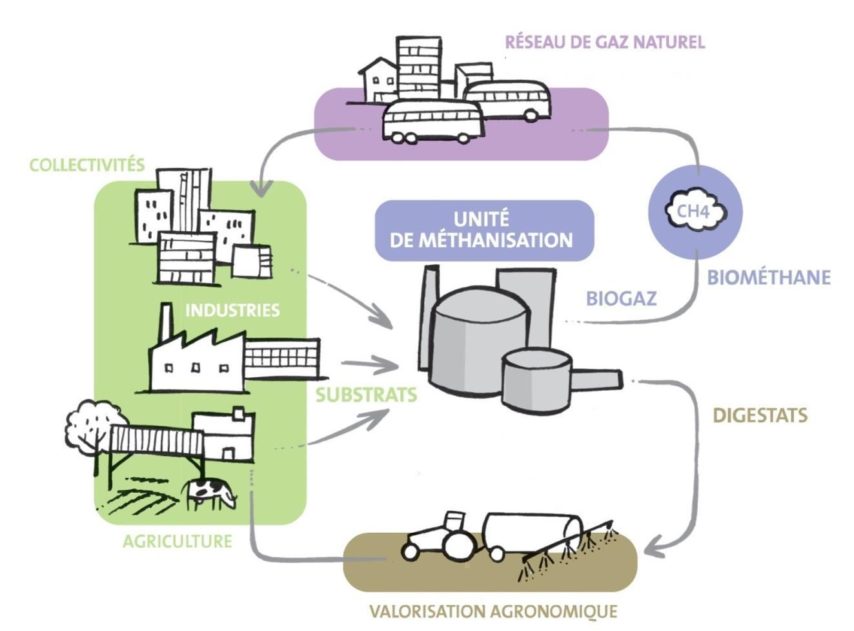

Avant de plonger dans la méthanisation domestique, comprenons d’abord ce procédé biologique naturel. La méthanisation est la décomposition de matières organiques par des bactéries, en l’absence d’oxygène, un processus appelé digestion anaérobie. Cette fermentation produit du biogaz (ou gaz vert/renouvelable) et un résidu appelé digestat

Le processus de méthanisation étape par étape

Tout commence dans un méthaniseur (ou digesteur), une cuve hermétique où l’oxygène est absent, mais où abondent des bactéries anaérobies. Voici les quatre étapes clés :

- Hydrolyse : Les molécules complexes des déchets (protéines, polysaccharides) sont décomposées en molécules plus simples (acides gras, acides aminés).

- Acidogenèse : Ces composés simples sont transformés en alcools, acides organiques, hydrogène et dioxyde de carbone.

- Acétogenèse : De l’acétate est produit à partir des composés de l’étape précédente.

- Méthanogenèse : Grâce à l’acétate, l’hydrogène et le dioxyde de carbone, les bactéries génèrent du méthane, le composant principal du biogaz.

Les intrants : quels déchets peut-on utiliser ?

De nombreux types de déchets organiques peuvent être valorisés :

- effluents : eaux usées agro-alimentaires, lisiers d’élevage, boues d’épuration.

- déchets solides : résidus agricoles (végétaux, excréments), déchets industriels, et déchets municipaux (déchets verts, restes alimentaires).

Les produits de la méthanisation

Une fois le processus terminé, on obtient :

- le digestat : Un résidu riche en nutriments, idéal comme fertilisant agricole ou compost.

- le biogaz : Composé majoritairement de méthane (50-70 %) et de dioxyde de carbone (30-50 %). Une fois épuré, il peut être utilisé pour produire de la chaleur, de l’électricité, du carburant ou être injecté dans le réseau de gaz naturel.

Avantages et inconvénients de la méthanisation

| Avantages | Inconvénients |

| traitement efficace des déchets organiques | installations volumineuses et exigeantes en entretien |

| production d’énergie 100% renouvelable | nécessite un tri rigoureux des déchets. |

| réduction des émissions de gaz à effet de serre | le biogaz et le digestat nécessitent des étapes d’épuration, de transport et de stockage |

| valorisation des sous-produits (digestat comme fertilisant) | demande des moyens matériels, financiers et humains conséquents (cela est davantage vrai pour les installations industrielles que domestiques, mais un investissement initial est requis même pour les petits systèmes domestiques) |

La méthanisation domestique : produire son biogaz chez soi

Vous compostez déjà vos déchets organiques ? C’est une forme de fermentation aérobie. La méthanisation domestique en est la version anaérobie, permettant de transformer vos biodéchets en énergie. C’est le principe des micro-méthaniseurs, conçus pour les particuliers.

Comment ça fonctionne et pour quel rendement ?

Un méthaniseur domestique fonctionne sur le même principe qu’un digesteur classique, mais à une échelle réduite.

Imaginez qu’un Français jette en moyenne 152 kg de déchets organiques par an. Cette quantité pourrait produire environ 200 m³ de méthane. Sachant qu’un 1 m³ de méthane équivaut à 6 kWh d’énergie électrique, cela représente 1 200 kWh d’électricité par an pour une seule personne ! Pour une famille de 4 personnes, on pourrait espérer produire jusqu’à 4 800 kWh d’énergie électrique par an, de quoi alimenter un chauffe-eau ou une cuisinière à gaz.

L’acquisition d’un tel système peut donc être un excellent moyen de réduire son empreinte écologique et de réaliser des économies sur le long terme.

Coût et contraintes

L’investissement initial pour une unité de méthanisation domestique peut varier. Un système complet avec panneaux solaires peut atteindre jusqu’à 20 000 €, un coût élevé mais qui peut être partiellement compensé par un crédit d’impôts (environ 5 000 €). Cependant, des modèles plus petits, dédiés uniquement à la production de gaz pour la cuisson, sont disponibles pour 600 à 700 €, signe que le marché est en pleine expansion et offre des solutions plus abordables.

Cependant, des contraintes existent :

- espace requis : Un grand méthaniseur domestique nécessite 4 à 5 m² de terrain

- alimentation quotidienne : Le système doit être alimenté régulièrement et en quantité suffisante pour maintenir les bactéries actives.

- facteurs environnementaux : La température extérieure et la nature des déchets influencent fortement le rendement, rendant difficile une prévision exacte de la production d’énergie.

Ces éléments suggèrent que les grandes unités sont sans doute plus adaptées aux éco-quartiers ou aux professionnels de la restauration, tandis que les solutions plus compactes conviennent mieux aux ménages.

Méthanisation domestique et règlement : un cadre légal encore flou mais en évolution

Le secteur de la méthanisation domestique est relativement nouveau, et la réglementation est en train de s’adapter. La loi du 17 août 2015 a déjà modifié les règles relatives à la valorisation des déchets verts, et le tri à la source des déchets se généralisera dans les prochaines années, ce qui devrait amplifier l’intérêt pour la méthanisation.

Si les installations agricoles et industrielles sont soumises à une réglementation stricte, celle concernant la méthanisation domestique est encore peu précise.

Selon certaines sources, une installation de méthanisation domestique pourrait nécessiter une autorisation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). D’autres distinctions sont faites : si seuls des déchets végétaux sont recyclés, une simple autorisation préfectorale pourrait suffire. En revanche, l’ajout d’autres matières (viande, déjections animales) pourrait faire considérer l’installation comme une usine de traitement de déchets, impliquant une procédure d’enregistrement plus coûteuse.

Face à cette incertitude, il est fortement recommandé de se renseigner auprès d’un organisme officiel pour connaître la réglementation en vigueur avant toute installation.

Exemples d’unités de méthanisation domestique

Le marché mondial propose divers digesteurs domestiques, mais deux se distinguent souvent dans la presse française : le système Méthatec de SCTD Industries et HomeBiogas.

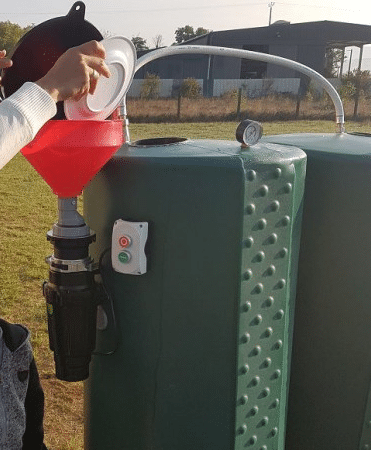

Méthatec (SCTD Industries)

Ce dispositif se présente sous la forme de deux gros cylindres :

- le premier collecte les déchets via un entonnoir, un broyeur et une vanne de vidange.

- le second contient le méthane produit et est relié à un groupe électrogène (55 kg).

Le méthaniseur est conçu pour alimenter en continu ce groupe électrogène de 1,2 à 1,8 Kw. Pesant environ 40 kg et mesurant 1,5 m de haut, le digesteur est facilement transportable. Ses cuves hermétiques et traitées anti-corrosion empêchent les fuites de gaz et les mauvaises odeurs.

À noter : Ce système est plus efficace dans les climats chauds ou sous abri. Il est recommandé de l’alimenter avec 500 g de déchets organiques par jour pour un fonctionnement optimal, bien que le rendement exact dépende de la chaleur ambiante et de la nature des déchets.

HomeBiogas

Soutenu par le géant Engie, HomeBiogas est un mini-digesteur conçu par une start-up israélienne. Contrairement à Méthatec, il ne produit pas d’électricité. Il permet en revanche de faire fonctionner une gazinière spéciale fournie par l’entreprise : avec seulement 2 kg de déchets, on peut alimenter cette gazinière pendant 2 heures ! HomeBiogas produit également un engrais liquide pour le jardin.

Son atout majeur est son prix, un peu moins de 600 €, ce qui en fait une solution attrayante pour les familles souhaitant réduire leurs déchets de manière utile. Cependant, il convient de noter que l’ADEME, l’Agence de la transition écologique, a exprimé des réserves quant aux risques de fuites de méthane (un puissant gaz à effet de serre), tout en reconnaissant son intérêt pour les maisons isolées.

En somme, la méthanisation domestique offre des perspectives prometteuses pour une gestion plus durable des déchets et une production d’énergie locale. Si le chemin reste encore long en France, tant en matière de réglementation que d’information, les solutions se développent et les initiatives individuelles peuvent jouer un rôle clé dans cette transition énergétique.

Sources : connaissancesdesenergies.org ; Ademe ; lenergeek