Le réseau de chaleur urbain constitue aujourd’hui une alternative étudiée pour maîtriser les coûts liés au chauffage. En mutualisant les moyens de production et en intégrant une part importante d’énergies renouvelables ou de récupération, ce type d’installation peut permettre une diminution notable de la facture énergétique, parfois de l’ordre de 30 %. Le système, qui tend à être de plus en plus utilisé, influe aussi sur le confort thermique et la valorisation immobilière. Il comporte en outre des bénéfices en matière de sécurité, de simplicité d’usage et d’impact environnemental globalement plus favorable.

Pourquoi choisir un réseau de chaleur urbain ?

Le réseau de chaleur urbain peut être comparé à une centrale de production de chaleur collective (source : Dalkia). Cette dernière alimente plusieurs bâtiments via un réseau souterrain de canalisations dédiées au transport de l’eau chaude ou de la vapeur pour le chauffage et l’eau chaude. Cette organisation permet notamment :

- d’atteindre une certaine efficacité dans la production de chaleur grâce à l’usage d’équipements de grande capacité, mieux surveillés,

- d’intégrer une proportion significative d’énergies renouvelables ou de récupération telles que la biomasse, la géothermie, ou encore la chaleur générée par l’incinération de déchets,

- de réduire les pertes d’énergie et d’assurer une répartition plus régulière de la chaleur entre les bâtiments.

La gestion du service, assurée par une collectivité ou un opérateur désigné, s’appuie souvent sur des tarifs définis par contrat, ce qui contribue à limiter les variations imprévisibles. Contrairement à un chauffage individuel utilisant du gaz ou du fioul, les usagers bénéficient d’une gestion simplifiée, sans avoir à gérer les aspects techniques ou à anticiper les hausses soudaines sur les marchés de l’énergie.

Le branchement à un réseau collectif peut également renforcer l’attrait du bâtiment, en contribuant à un meilleur classement au diagnostic de performance énergétique (DPE) et en répondant aux directives en vigueur en matière environnementale. Ces éléments jouent un rôle non négligeable lors de la mise en vente ou en location.

Fonctionnement technique simplifié

Le réseau repose sur un agencement en plusieurs niveaux :

- Unités centrales de production : elles génèrent la chaleur à partir d’un ensemble de sources renouvelables ou issues de récupération, avec un recours occasionnel à des combustibles classiques.

- Réseau primaire : les canalisations, souvent étendues sur plusieurs kilomètres, transportent l’eau chauffée vers les bâtiments.

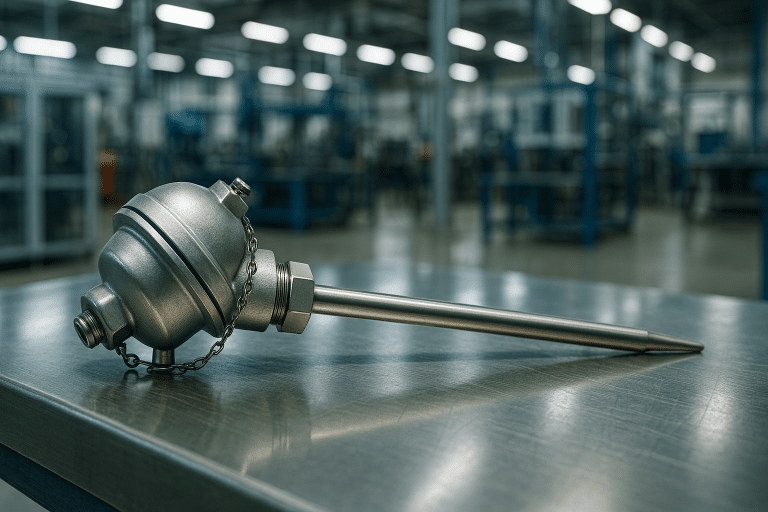

- Sous-stations d’échange : placées au niveau de chaque immeuble, elles assurent l’interface entre le réseau principal et les circuits internes des logements, permettant une adaptation locale de la température.

- Réseau secondaire : circuit interne distribuant la chaleur dans les appartements ou zones concernées.

Cette organisation technique permet :

- une gestion cohérente de l’énergie utilisée, avec un impact limité en termes de perte calorique,

- la mise en commun d’énergies souvent non exploitées ailleurs,

- une continuité de service soutenue tout au long de l’année.

Dans de nombreuses communes françaises, ce modèle a été développé. Il existe une carte interactive des réseaux de chaleur, ainsi que des zones désignées comme prioritaires pour le développement de ces infrastructures.

A lire : Comment la blockchain peut transformer le marché de l’énergie en France

Avantages économiques illustrés par un tableau comparatif

| Critères | Chauffage individuel gaz/fioul | Réseau de chaleur urbain |

|---|---|---|

| Coût d’installation | Considérable pour chaque unité | Amorti collectivement, parfois soutenu par les pouvoirs publics |

| Coût d’entretien | Pris en charge individuellement | Incorporé dans la gestion mutualisée |

| Prix de l’énergie | Dépend fortement de la conjoncture | Plus stable grâce à la diversité des sources |

| Économies sur la facture | Variable | Réduction possible jusqu’à 30 % |

| Impact environnemental | Important (émissions de CO2 notamment) | Diminué via l’usage d’énergies alternatives dans certaines proportions |

Ce comparatif souligne deux tendances principales : une influence favorable sur la dépense énergétique annuelle et une baisse des émissions liées au chauffage. Les réseaux de chaleur sont aussi éligibles à une TVA à taux réduit de 5,5 %, en comparaison des 20 % appliqués aux autres énergies fossiles, ce qui augmente leur compétitivité dans certains cas.

« Depuis que notre immeuble est passé à un réseau de chaleur urbain, notre dépense annuelle en chauffage a diminué de 28 %. La température reste stable, l’eau chaude est disponible même quand les températures extérieures chutent. Plus besoin non plus de gérer la chaudière, de stocker du fioul ou d’attendre l’intervention d’un technicien. C’est plus simple au quotidien et positif pour nos charges de copropriété ! »

Impact environnemental et sécurité énergétique

L’intégration d’un réseau de chaleur urbain s’inscrit dans une logique de transition énergétique. En remplaçant les sources d’énergie traditionnelles par des solutions renouvelables ou récupérées (biomasse, géothermie, chaleur industrielle), les émissions de gaz à effet de serre peuvent être réduites de manière significative. Le cas du réseau Centre Métropole en est un exemple : environ 198 000 tonnes de CO2 sont évitées chaque année, ce qui reviendrait à retirer quelque 100 000 véhicules de la circulation.

L’utilisation d’un tel réseau diminue aussi l’exposition aux fluctuations du marché énergétique mondial. Les prix sont plus prévisibles, les coupures rarissimes et le suivi est confié à des professionnels du secteur. Cette approche offre une forme de continuité appréciable pour les usagers, notamment dans les périodes marquées par des tensions géopolitiques ou des hausses brutales de tarifs.

Démarche collective et transition énergétique

En optant pour un réseau de chaleur urbain, les communes et les usagers soutiennent un modèle coopératif autour de la valorisation énergétique territoriale. Ces solutions entraînent souvent des investissements orientés vers l’amélioration de la filière locale : emploi maintenu sur site, ressources énergétiques mobilisées à l’échelle régionale (bois, chaleur fatale, etc.), amélioration des infrastructures collectives. Ce système permet aussi de mieux cadrer les objectifs publics en matière de climat et d’énergie à long terme.

La dynamique autour des réseaux de chaleur en France gagne donc du terrain, en accompagnant le développement des zones urbaines vers une meilleure efficience énergétique.

Le branchement est effectué via une sous-station placée dans l’immeuble, remplaçant la chaufferie existante. L’administration locale ou l’entreprise délégataire accompagne le propriétaire dans toutes les phases du projet jusqu’à la mise en service effective.

Plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés afin de limiter le reste à charge : aides locales, dispositifs de certificats d’économie d’énergie (CEE), taux de TVA réduit, accompagnement de l’Ademe. Il convient de se renseigner auprès des services concernés pour connaître les mesures adaptées selon les projets.

Les réseaux utilisent principalement des sources telles que la biomasse (issus du bois), la géothermie, la chaleur récupérée des centres de traitement des déchets ou de certaines usines, et parfois le gaz produit localement à partir de ressources organiques. Ce mix évolue régulièrement afin de rendre les installations plus pérennes.

Ce système peut s’adapter à divers contextes : immeubles d’habitation, bâtiments administratifs, centres hospitaliers, établissements éducatifs. Des solutions techniques existent pour s’ajuster aux besoins spécifiques de chaque construction.

Un contrat de service est généralement établi, couvrant plusieurs années. Celui-ci permet de cadrer la durée et la qualité des prestations, tout en garantissant un cadre tarifaire défini par la collectivité compétente.

Le réseau de chaleur urbain représente une solution étudiée pour mieux maîtriser ses dépenses de chauffage, tout en favorisant une meilleure gestion énergétique à l’échelle locale. Mutualisation des ressources, stabilisation des tarifs, valorisation de la chaleur dite « fatale »… cette solution collective s’insère pleinement dans une perspective de sobriété et d’intérêt général pour les zones urbaines et les habitants.

Sources de l’article :

- https://france-chaleur-urbaine.beta.gouv.fr/

- https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/reseaux-chaleur