L’électricité est au cœur de notre quotidien. Son importance ne se révèle souvent qu’en cas de coupure de courant : plus de lumière, d’appareils chargés, de repas préparés, d’aliments conservés, de douche chaude ou de volets qui s’ouvrent. En France, la consommation d’électricité a fortement augmenté entre 1970 et 2010 en raison de la croissance démographique et de l’évolution de nos modes de vie. Si la production nationale s’est stabilisée ces dernières années, on observe une tendance croissante des particuliers à vouloir produire leur propre énergie renouvelable.

Chez Greenwatt, nous faisons le point sur la production électrique en France, à l’échelle nationale et chez les particuliers, en tenant compte des dernières évolutions et des innovations à venir.

La production d’énergie électrique en France : un paysage en mutation

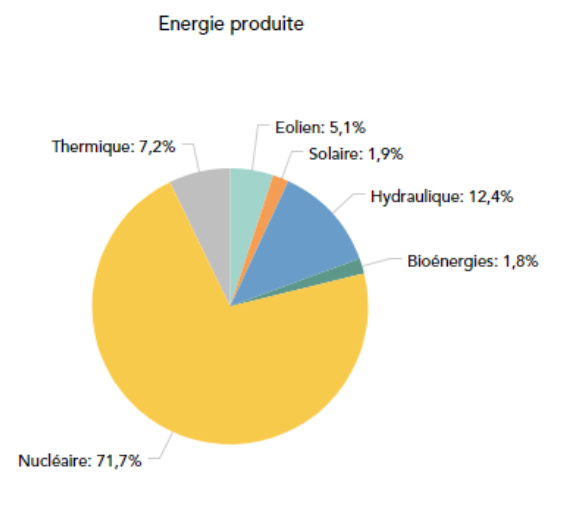

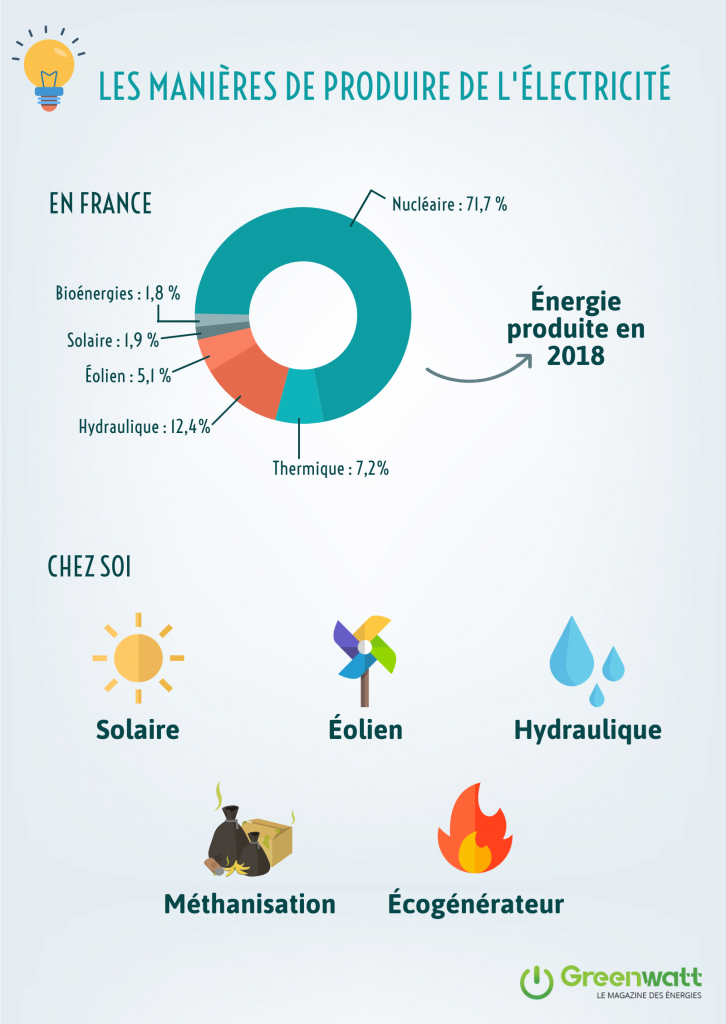

La France s’appuie historiquement sur un mix énergétique dominé par le nucléaire. Cependant, les énergies renouvelables gagnent chaque année du terrain, contribuant à réduire les émissions de CO2 grâce à une diminution progressive du recours aux énergies fossiles.

Source : RTE

L’énergie nucléaire : pilier historique du mix français

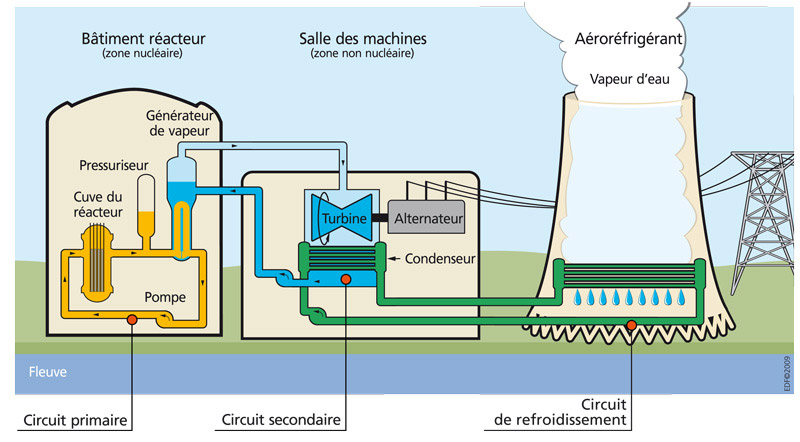

Les centrales nucléaires exploitent l’uranium, une ressource fissile. Au cœur des réacteurs, la fission des atomes d’uranium libère une énorme quantité d’énergie thermique. Ce processus complexe se déroule en plusieurs étapes :

Circuit primaire

Grâce à la chaleur produite, l’eau qui entoure les réacteurs monte jusqu’à une température de 320 °C. Elle est cependant maintenue sous pression, afin de ne pas bouillir. Tout ceci constitue ce que l’on nomme le « circuit primaire ».

Circuit secondaire

Vient ensuite le « circuit secondaire », qui contient lui aussi de l’eau : celle-ci va être chauffée grâce à l’eau chaude du circuit primaire et produire ainsi de la vapeur.

À noter : l’eau du circuit secondaire n’est jamais en contact avec celle du circuit primaire, elle n’est donc pas contaminée.

Production d’électricité

Cette vapeur actionne un turbo-alternateur. La vapeur fait tourner les pales d’une turbine, qui entraîne le rotor (partie mobile) de l’alternateur. Le rotor, recouvert d’électro-aimants, en tournant au sein du stator (partie fixe avec bobines de cuivre), fait varier le champ magnétique et génère un courant électrique alternatif.

Transformation et transport

L’électricité est ensuite transmise à un transformateur qui élève sa tension pour faciliter son transport via les lignes à haute tension.

Source : EDF

Le circuit de refroidissement : une étape cruciale

Un troisième circuit, le circuit de refroidissement, est essentiel. La vapeur sortant de la turbine est reconvertie en eau grâce à un condenseur, refroidi par de l’eau prélevée dans une source proche (mer, rivière). Ce circuit est également étanche. Pour éviter l’augmentation de la température de la source d’eau, des tours appelées aéroréfrigérants refroidissent l’eau en la mettant en contact avec l’air ambiant. Les célèbres « panaches de fumée » qui s’échappent des centrales ne sont en réalité que de la vapeur d’eau.

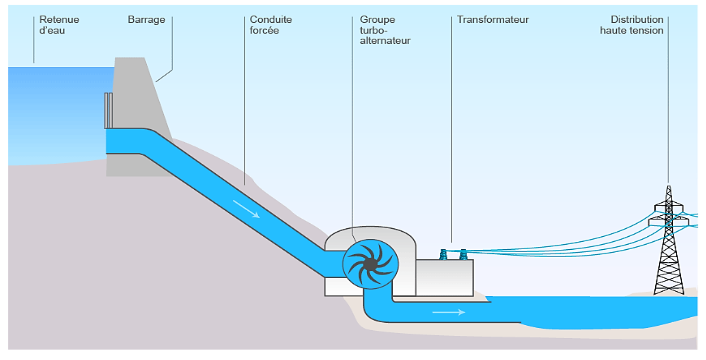

L’énergie hydraulique : la première des énergies renouvelables

L’énergie hydraulique est la plus importante source d’énergie renouvelable en France. Elle exploite la force de l’eau pour produire de l’électricité, grâce à la hauteur des chutes d’eau (centrales de haute et moyenne chute) ou au débit des cours d’eau (centrales au fil de l’eau).

On distingue trois types de centrales hydrauliques :

- centrales de lac ou de haute chute : situées en haute montagne, avec un lac de retenue alimenté par les torrents et la fonte des neiges.

- centrales d’écluse ou de moyenne chute : généralement en moyenne montagne, avec une retenue d’eau et un débit moyen.

- centrales au fil de l’eau : installées le long de grandes rivières ou fleuves, sans retenue d’eau.

Le principe est simple : l’eau stockée ou dirigée s’écoule par des conduites forcées vers la centrale. Son énergie cinétique fait tourner une turbine, qui entraîne un alternateur pour produire de l’électricité. Comme pour le nucléaire, l’électricité est ensuite élevée en tension par un transformateur et injectée dans le réseau. L’eau est ensuite rejetée dans son cours via un canal de fuite..

Source : Akuocoop

L’énergie thermique à combustible fossile : en recul

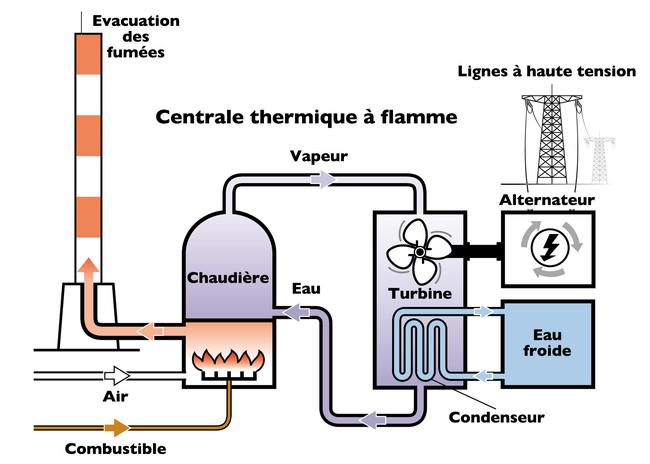

Malgré leur contribution historique, les centrales thermiques à combustible fossile (charbon, fioul, gaz) sont en déclin en raison de leur impact environnemental. On en distingue trois types :

- centrales à flamme : utilisation de charbon, fioul ou gaz pour chauffer des chaudières à vapeur.

- centrales avec TAC (Turbine À Combustion) et turbine vapeur : alimentées au fioul ou au gaz.

- centrales LFC (à Lit Fluidisé Circulant) : température de combustion plus basse et ajout de calcaire pour réduire les émissions d’azote et de soufre, principalement avec du charbon.

Le fonctionnement est similaire : la combustion du combustible chauffe l’eau d’une chaudière pour produire de la vapeur, qui actionne une turbine, puis un alternateur et un transformateur. Les fumées sont filtrées avant d’être évacuées par des cheminées.

Source : LENCB

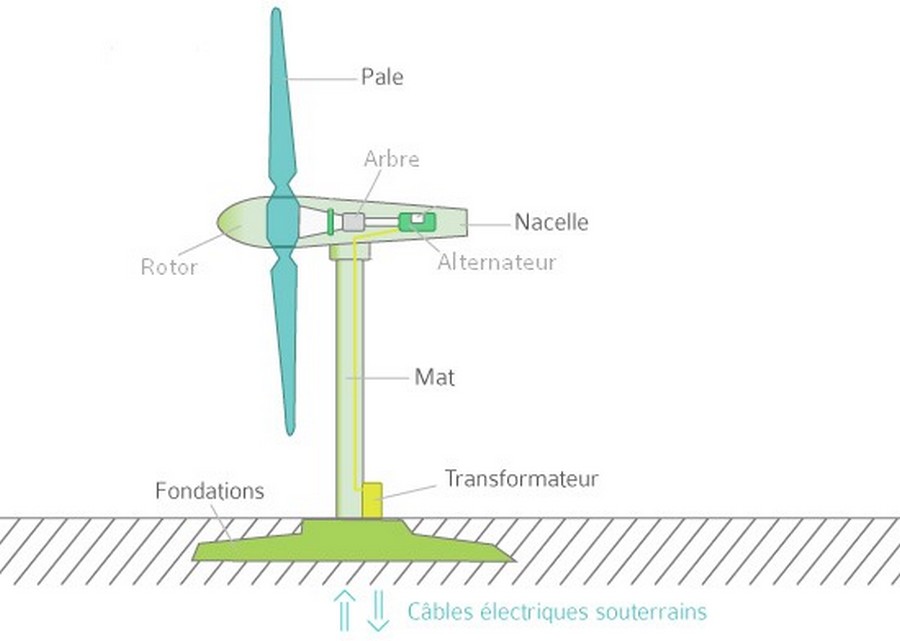

L’énergie éolienne : la force du vent au service de l’électricité

Les éoliennes transforment l’énergie cinétique du vent en électricité. C’est un mécanisme direct : la force du vent fait tourner les pales du rotor, qui activent un arbre relié à un alternateur. Ce dernier produit un courant électrique alternatif, ensuite envoyé vers un transformateur et le réseau.

Pour fonctionner, une éolienne nécessite un vent d’au moins 15 km/h, mais se met en sécurité et s’arrête si le vent dépasse 90 km/h.

Source : Collège Lutterbach

L’énergie solaire : la lumière convertie en courant

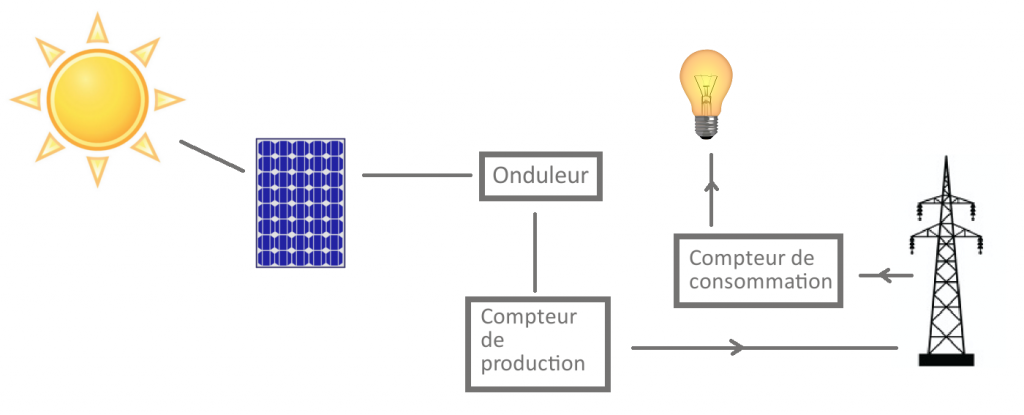

Deux principales technologies solaires existent pour la production d’électricité :

- centrales solaires thermiques : elles utilisent des miroirs pour capter les rayons du soleil et chauffer de l’eau. La vapeur produite est ensuite utilisée dans une chaudière avec turbine, alternateur et transformateur, comme une centrale thermique classique.

- centrales photovoltaïques : les plus répandues en France. Elles utilisent des champs de panneaux solaires dont le silicium libère des électrons sous l’action de la lumière du soleil, créant ainsi un courant continu (effet photovoltaïque). Ce courant est ensuite transformé en courant alternatif par un onduleur pour être utilisé ou injecté dans le réseau.

À savoir : On appelle effet photovoltaïque la production d’une tension électrique générée par le choc de photons sur un matériau semi-conducteur (tel que le silicium). Cet effet a été découvert en 1839 par Edmond Becquerel… le père d’Henri Becquerel, qui a de son côté découvert le phénomène de la radioactivité en 1896 !

Source : Engie

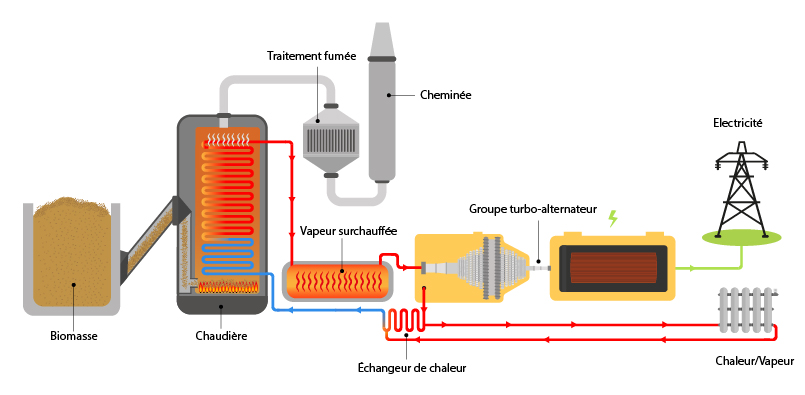

Les bioénergies : quand la matière organique devient électricité

Les bioénergies englobent deux filières principales : la biomasse et le biogaz.

- biomasse : les centrales biomasse fonctionnent de manière similaire aux centrales thermiques, mais utilisent de la matière végétale (bois, déchets agricoles) ou animale (déchets organiques) comme combustible. C’est une forme d’énergie renouvelable.

Source : Tudigo Energie

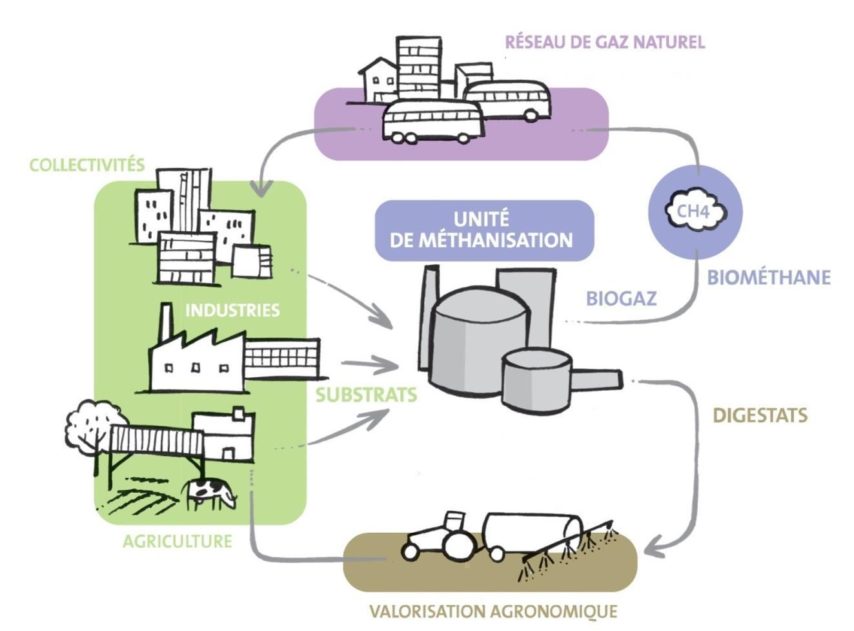

- biogaz : le biogaz est produit par la fermentation de matière organique (effluents d’élevage, déchets verts) en milieu anaérobie (sans oxygène). Ce processus génère un digestat (engrais) et un gaz riche en méthane, qui peut servir de combustible pour produire de l’électricité.

Pour en apprendre plus sur cette énergie, nous vous conseillons notre article sur les chiffres du biométhane en France.

Source : actu.fr

Produire de l’énergie électrique chez soi : l’autoconsommation, un rêve accessible ?

L’autoconsommation électrique est une aspiration grandissante. L’idée de réduire sa dépendance aux fournisseurs et de maîtriser sa facture énergétique séduit de plus en plus de foyers. Si l’autonomie totale reste un défi, produire une part significative de sa consommation est tout à fait réalisable.

En produisant votre propre électricité, vous avez également la possibilité de revendre le surplus non consommé à votre fournisseur. C’est une solution avantageuse, car la production n’est pas toujours alignée avec la consommation, et le stockage en batterie n’est pas toujours suffisant.

Plusieurs solutions s’offrent aux particuliers :

Solaire photovoltaïque : la solution privilégiée des foyers

L’installation de panneaux solaires photovoltaïques est la méthode la plus populaire chez les particuliers. Malgré un coût initial, les avantages sont nombreux : installation rapide et adaptable à la plupart des toits, production d’énergie propre.

Fonctionnement et rendement

Le rendement des panneaux solaires dépend de multiples facteurs : la puissance crête, le nombre de panneaux, l’ensoleillement de la région, l’orientation et l’inclinaison du toit, ou encore la présence d’ombrages. Un panneau solaire domestique a une puissance moyenne de 250 à 400 Wc (Watt-crête). Une installation de 4 panneaux peut ainsi atteindre une puissance d’au moins 1 kWc, produisant environ 1 000 kWh par an dans des conditions optimales.

Une famille de 4 personnes consomme en moyenne entre 12 000 et 15 000 kWh par an. Il est donc difficile d’atteindre une autonomie complète sans couvrir une large surface de toit, d’autant plus que la consommation est souvent plus élevée le soir, quand la production solaire est nulle. Pour pallier ce décalage, l’énergie produite peut être stockée dans des batteries ou revendue directement au réseau.

Coût et rentabilité

Pour une installation de 3 kWc, prévoyez en moyenne entre 9 000 et 15 000 €, auxquels s’ajoutent les coûts d’installation et de raccordement. Le remplacement de l’onduleur est à prévoir tous les 10 à 15 ans (environ 1 000 €).

Le tarif de rachat de l’énergie photovoltaïque est réévalué chaque trimestre par la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) et reste attractif. Par exemple, en 2025, les tarifs sont régulièrement mis à jour pour encourager l’autoconsommation avec vente du surplus ou la vente totale. Il est crucial de consulter les tarifs en vigueur sur le site de la CRE pour une estimation précise.

Le solaire est la méthode la plus pratique et rentable pour les particuliers. Il prend peu de place et son succès témoigne de son efficacité. Cependant, il faut garder à l’esprit que l’autoconsommation totale est un objectif ambitieux qui nécessite un investissement et une gestion optimisée de l’énergie.

L’éolienne domestique : une option plus niche

Également appelée « petit éolien », l’éolienne domestique désigne des installations de puissance comprise entre 1 kW et 36 kW. L’ADEME estime qu’un petit aérogénérateur peut produire annuellement entre 1 000 et 3 000 kWh par kW installé, selon le site et la technologie.

Cependant, une éolienne domestique n’est pas adaptée à tous les terrains et représente un investissement plus conséquent que le solaire (entre 10 000 et 40 000 € pour l’achat, sans compter l’installation et le raccordement). Il n’existe pas d’obligation de rachat de l’énergie éolienne, il est donc essentiel de se renseigner en amont. Les contrats de rachat, s’ils sont obtenus, offrent des tarifs moins avantageux que pour le solaire. Une étude de rentabilité par un expert est indispensable avant tout investissement.

La méthanisation domestique : pour une production locale de biogaz

Comme nous vous l’expliquions dans ce dossier, l’installation de petites unités de méthanisation domestique se développe, bien que la production de gaz et d’énergie électrique reste limitée. Certains petits méthaniseurs servent simplement à produire du gaz pour la cuisson, sans conversion en électricité. Ceux équipés d’un groupe électrogène peuvent produire de l’électricité à partir du biogaz généré.

L’écogénérateur : chaleur et électricité combinées

L’écogénérateur est un système innovant qui produit à la fois de l’énergie thermique (pour le chauffage et l’eau chaude) et de l’électricité. Souvent appelé chaudière à cogénération, il intègre un moteur Stirling à une chaudière à condensation (gaz naturel, bois, fioul). Ce moteur génère une énergie mécanique qui active un alternateur producteur d’électricité. La chaleur dégagée pendant ce processus est directement réinjectée dans le circuit de chauffage, limitant ainsi les pertes.

Ce système peut couvrir environ 30% des besoins électriques d’un foyer. L’investissement est conséquent (entre 10 000 et 20 000 €).

La mini-centrale hydraulique : si vous avez un cours d’eau

Les micro ou pico centrales hydrauliques (puissance inférieure à 10 MW) sont réservées aux particuliers disposant d’un cours d’eau traversant leur propriété. Le budget varie de 400 à 2 100 €/kW pour des installations de plus de 100 kW, et environ 6 000 €/kW pour des installations de moins de 30 kW. Une étude de faisabilité approfondie est impérative avant d’envisager un tel projet.

Les innovations à venir : vers un futur énergétique plus autonome

La question de la production d’électricité à domicile évolue constamment grâce aux innovations technologiques. Voici quelques exemples qui pourraient transformer notre approche de l’énergie :

- Briques photovoltaïques (Solar Squared) : développées par Build Solar (université d’Exeter), ces briques de verre intègrent un système optique pour capter et rediriger la lumière du soleil vers des cellules photovoltaïques, même en position verticale.

- Vitres solaires : déjà disponibles sur le marché, ces vitres intègrent des cellules photovoltaïques invisibles à l’œil nu, transformant ainsi les fenêtres en surfaces productrices d’électricité.

- Peinture solaire : des chercheurs du Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ont conçu une peinture capable d’absorber l’humidité de l’air et de la décomposer en hydrogène et oxygène grâce à l’énergie solaire. L’hydrogène, une énergie propre, pourrait à terme alimenter des moteurs ou des piles à combustible. Cette technologie est encore en développement.

- Solar Roof de Tesla : présenté en 2017, ce concept remplace les panneaux solaires par des tuiles de toit qui intègrent des cellules photovoltaïques. Promettant une durée de vie de 30 ans, légèreté, résistance et coûts réduits, son déploiement a connu quelques retards mais reste une innovation majeure pour l’intégration discrète du solaire.

Infographie récapitulative : produire de l’électricité

En résumé, la production d’énergie en France est toujours majoritairement assurée par les centrales nucléaires, mais la part des énergies renouvelables progresse fortement chaque année. Pour les particuliers, l’intérêt pour les énergies vertes et l’autoconsommation ne cesse de croître. Parmi les nombreuses solutions et innovations, le solaire photovoltaïque demeure la méthode la plus accessible et pratique pour produire sa propre électricité.

Sources informations : EDF et RTE

Sources images : Unsplash et Pixabay